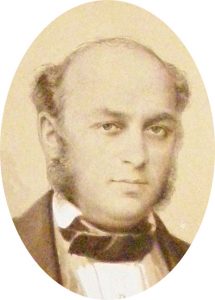

Vor 189 Jahren, am 25. Oktober 1827, wurde Alexander Büchner in Darmstadt im Haus der Familie in der Grafenstrasse, geboren.

Das Haus der Büchners in der Darmstädter Grafenstrasse 39, 1944 zerstört. Fotografie, um 1900. Stadtarchiv Darmstadt

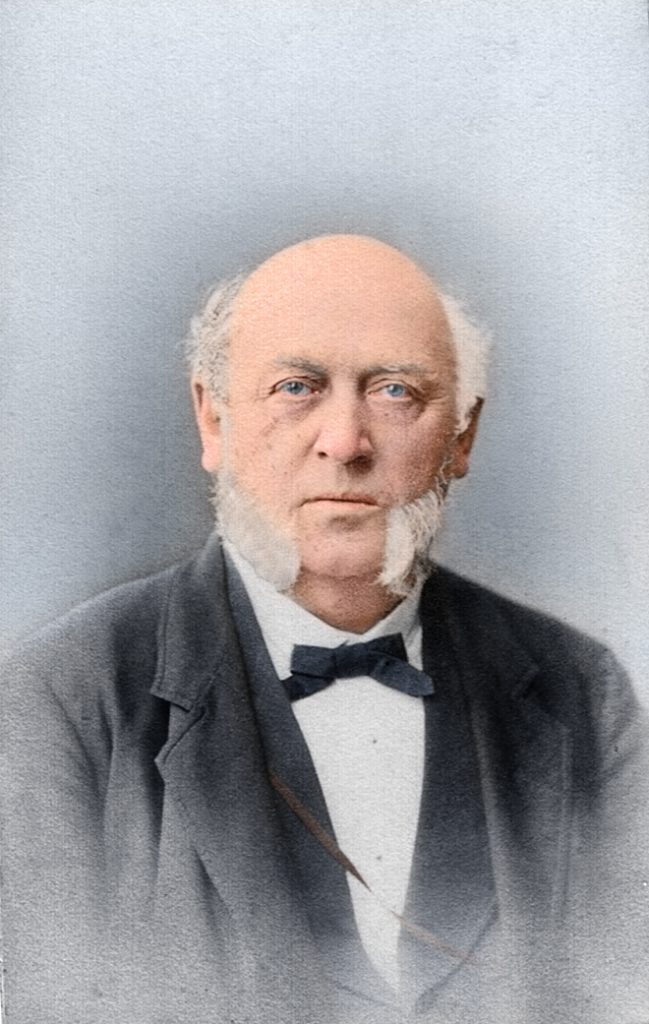

Als alte Männer haben Alexander und Wilhelm Büchner mit wehmütiger Distanz auf ihre Hoffnungen und Taten vergangener Zeiten zurückgeblickt. „Heute, als gereifter Mann, der während seines ganzen Lebens vielfach mit den politischen Verhältnissen in Deutschland vertraut geworden ist, kann es mir nicht einfallen, die fast kindlichen Bestrebungen jener Zeit als solche anzusehen, die jemals auf einen practischen Erfolg rechnen konnten, – aber als Vorläufer jugendlicher Hoffnungen, bei dem Mangel der gesetzlichen Möglichkeiten, Deutschlands Kräfte zu einigen, bleiben sie ein Zeichen der Zeit und ein Fingerzeig für Solche, die glauben mit Ausnahme Gesetzen, den sich regenden Geist in Banden schlagen zu können.” schreibt Wilhelm Büchner an Karl Emil Franzos am 9. September 1878.

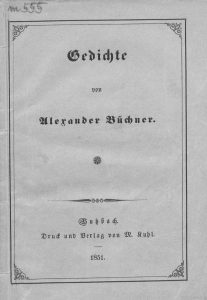

1851 ließ Alexander Büchner eine Reihe von Gedichten drucken, die im Umfeld seiner Revolutionsaktivitäten 1848/49 entstanden waren.

Darunter diese beiden, die von zweimal vergangener Hoffnung zeugten:

Zwei Geschichten vom Michel.

Erste Geschichte.

1813.

Zum deutschen Michel sprachen einst die Herren:

(Sie legten sich voll Angst zu seinen Füßen,

denn für sie leuchtete keine Rettung Stern)

„wir wollen einen neuen Bund beschließen!

Die Freiheit sei das Unterpfand

und Einheitsband.“

der Michel nahm das Neue Testament,

(das neueste und schlechteste von allen)

sein Schwert ergänzt, die Kriegesfackel brennt,

und Michel´s Kriegsruf hört man laut erschallen.

Bald fliehet aus dem Vaterlande

der Feinde Bande.

Und als der Michel wieder heimgekehrt,

da warf er seine blut´gen Waffen nieder

und legte sich, von seinem Sieg betört

vertrauensvoll auf seine Steine wieder

und träumte von der Preßfreiheit

und Einigkeit.

Da haben ihn die Herren zugedeckt,

mit Ketten und mit Kettchen, grob und fein,

das Testament ward aber nicht vollstreckt –

die Herren wollten wieder Herren sein;

und nach und nach ward’s allen klar,

dass Michel doch betrogen war.

Zweite Geschichte.

1848.

Jüngst aber hatte ich einen schönen Traum –

(dass er sich so erfüllte, hofft‘ ich kaum)

da war der liebe Michel aufgetaut

und hatte sich einmal rings umgeschaut.

Da sah er sich mit Ketten ausgeziert,

an Kopf und Magen jämmerlich geschnürt,

die Herren saßen breit auf seinem Bauch

und Tafel nach altem, deutschem Brauch.

Da sprach der Michel: „Liebe Herren, verzeiht,

ist das denn Freiheit, was man mir so beut?

Wie? Ketten um den Hals und um die Hand,

und um die Füße ein gewaltig Band?

Ist das die Preßfreiheit, dass ihr euch jetzt

also auf meinem alten Bauch ergötzt?“

Die Herren riefen: „Alter Michel, still!

Du siehst ja, dass man euer Bestes will,

denn kannst du Hals und Arm und Bein nicht regen,

so wirst auch Hals, Arm und Bein nicht brechen!“

Da ist im Michel ‚mal der Zorn erwacht,

die schweren Fesseln sprengte er mit Macht

und sprang auf seine eigenen Füße wieder –

die Herren fielen jämmerlich darnieder,

„gebt ihr mir nicht, was ihr gesollt,

so packt euch nun, wohin ihr wollt!

Ich nehme mir, was mir gehört,

will sehen, wer es mir verwehrt!“

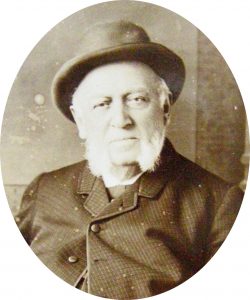

Alexander Büchner 25.10.1827 – 7.3.1904

von

Peter Brunner

;