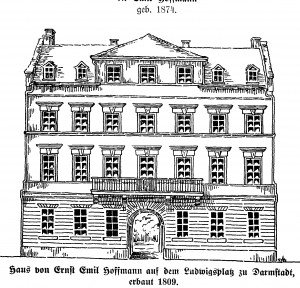

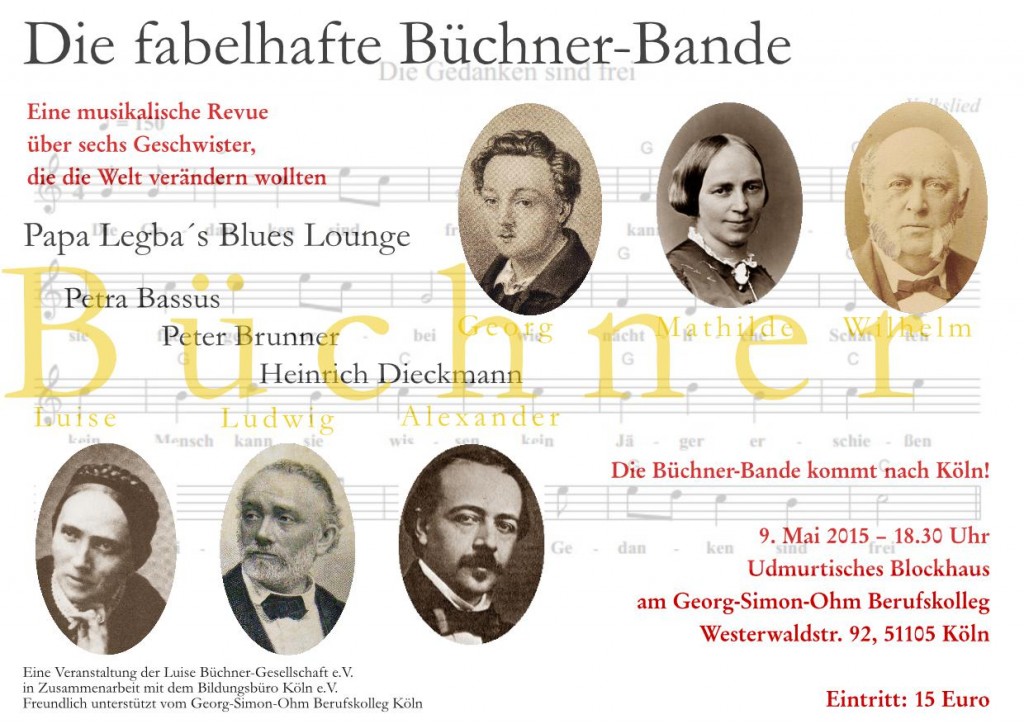

Am 12. Juni 1821, vor 194 Jahren, wurde in Darmstadt, im Haus der Familie, Obere Baustraße, heute Elisabethenstraße, Luise Büchner geboren.

Nach dem großen Erfolg ihrer Schrift „Die Frauen und ihr Beruf“ (hier ist die von ihr umfangreich überarbeitete und erweiterte Ausgabe letzter Hand, die 4. von 1872, verlinkt) veröffentlichte sie zahlreiche Aufsätze und Erzählungen. 1862 erschien in Berlin ihr Gedichtband „Frauenherz“.

Luise Büchners bleibende Qualität liegt nicht in ihrer lyrisch-belletristischen Begabung, vieles davon ist heute nur noch als Reminiszenz an sie zu lesen. Bedeutend bleibt sie als Frauenrechtlerin. Aber immer wieder finden sich Texte, in denen die persönliche Betroffenheit der Autorin unübersehbar ist. Dies gilt ganz besonders für Texte, die als guter Rat für das Leben einer Frau verfasst sind – so wie hier, wo wir buchstäblich das schwere Los einer mutigen, ledigen, konsequenten Frau des 19. Jahrhunderts nachlesen können:

Guter Rath

Still mußt du werden, pochend Herz,

Still wie der Stern am Himmelszelt,

Wie er, mußt unberührt du steh’n

Vom nicht’gen Treiben dieser Welt.

Still mußt du werden wie der Fels,

An dem sich wild die Brandung bricht;

Ob auch ein Schifflein jach zerschellt

An seinem Fuß, er fühlt es nicht.

Still mußt du werden wie der Schwan,

Der lautlos schwimmt den See dahin,

Wie einsam er die Fluth zertheilt,

Mußt du des Lebens Kreise zieh’n.

So stolz mußt steh’n du, so allein,

Dann wirst du froh und glücklich sein.

Doch ach! du seufzest leise: nein,

Nicht froh, nicht glücklich werd‘ ich sein!

O, ich versteh‘ dich, glühend Herz,

Zu heiß liebst du das Leben noch,

Trotz seinen Schmerzen, seiner Qual,

Trotz seiner Noth liebst du es doch.

So schlag‘ in Menschenleid und Lust,

So dulde denn und klage nicht,

Sei einsam eher nicht und kalt,

Nicht still, als bis der Tod dich bricht!

von Peter Brunner