In seinem verdienstvollen Facebook-Service Der Beobachter macht Herwig Bitsche von Wittwer in Stuttgart darauf aufmerksam, dass sich am 21. Juli Robert Burns´ Todestag zum 215. Mal jährt. Der große Schotte, den sich nicht nur viele bedeutende englische Autoren, sondern zum Beispiel auch unser Ferdinand Freiligrath zum Vorbild nahmen, wird gleich an zwei Stellen bei den Büchners erwähnt.

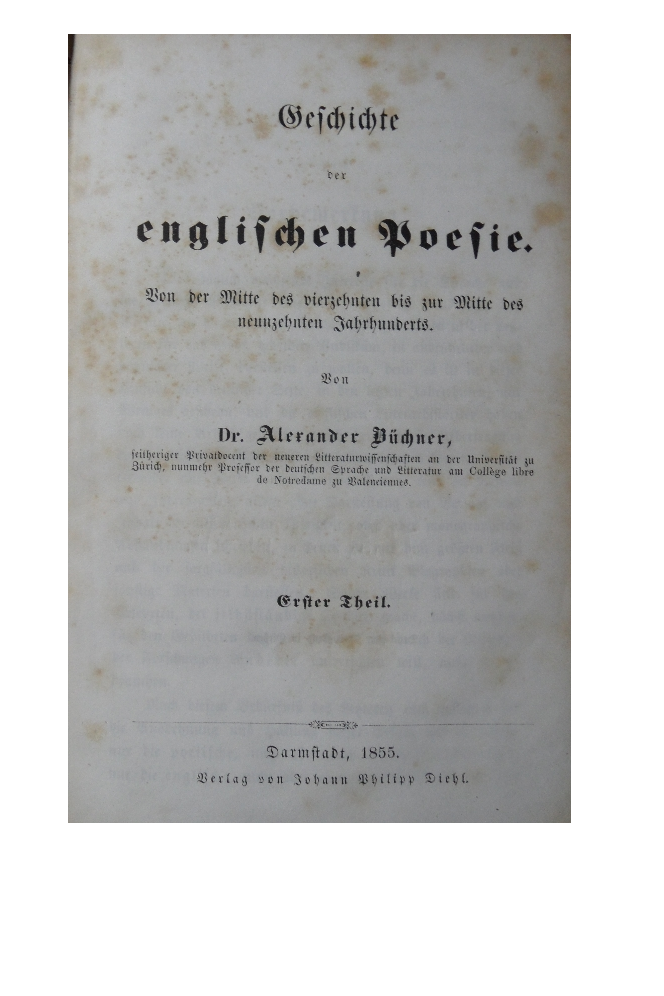

Alexander Büchner hat nach seinem kleinen Gedichtband 1850 in dem Jahr der großen Büchner-Veröffentlichungen 1855 (auch Ludwigs Kraft und Stoff und Luises Die Frauen und ihr Beruf erschienen in diesem Jahr) seine erste sprachwissenschaftliche Veröffentlichung vorgelegt: die Geschichte der englischen Poesie. Von der Mitte des vierzehnten bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Zwei Teile. Darmstadt, 1855, Verlag von Johann Philipp Diehl. Dieses umfangreiche Werk, von dem er in seiner Autobiografie Das tolle Jahr so lakonisch schreibt, dass man fast glauben kann, dass das Buch nur erschienen ist, weil ihm der Darmstädter Buchhändler Diehl ein kleines Einkommen ermöglichen wollte, ist, soviel ich weiß, nie wieder neu aufgelegt worden. Das Erscheinungsjahr 1858 jedenfalls, das die British Library für ihr einziges Exemplar nennt, ist wohl ein Erfassungsfehler.

Auf Seite 189 des zweiten Bandes schreibt er:

Ein durchaus originelles und vereinzelt stehendes Talent ist Robert Burns. Im Jahr 1759 in Alloway bei Ayr in Schottland als der Sohn eines unbemittelten Pächters geboren, erhielt er eine nur sehr dürftige Erziehung, war jedoch durch den Besitz von Pope´s Werken, des Spektator und einer altenglischen Liedersammlung in den Stand gesetzt, seiner früh erwachten, politische Neigung Nahrung und Bildung zu geben. Seine Jugend verfloß unter den drückenden Arbeiten des Landbaus, inmitten deren er seine ersten Lieder dichtete, welche sich schnell in dem kleinen Lebenskreise, in dem er sich bewegte, verbreiteten. Entschlossen, nach Westindien auszuwandern, wollte er vorher noch seine Dichtungen veröffentlichen, allein der große Erfolg, welchen diese Veröffentlichung fand, 1786, hielt ihn zurück und führte ihn nach Edinburgh, wo er einige Zeit lang der Held des Tages war und, wie von den literarischen Größen, so von den Leithämmeln der schönen und eleganten Welt aufs höchste gefeiert wurde. Freilich lag dieser Feier weniger Einverständnis seiner tiefen und sinnigen Naturdichtung unter, als ein vorübergehender Geschmack an der außerordentlichen Neuheit eines dichterisch begabten Bauern, und diese Neuheit erschöpfte sich binnen Jahresfrist. Er wurde, sagt Allan Cunningham, in seiner Geschichte der brittischen Litteratur in den letzten 50 Jahren, gelobt, geliebkost und gefeiert, bis der Geschmack für Ländliches abgestumpft war und man etwas Neues zu sehen wünschte; Lords und Ladies hörten auf ihn einzuladen, und, wenn sie ihm zufällig begegneten, grüßten sie kaum oder gingen mit abgewandtem Gesicht vorüber.

Die gerechten Hoffnungen, welche man ihm auf eine anständige Versorgung durch den Staat gemacht, erfüllten sich nicht, und so kehrte er enttäuscht nach Haus zurück, um eine Pachtung anzutreten. Da es jedoch mit derselben nicht vorangehen wollte, so trat er in Dumfries einen kleinen Posten als Steuerbeamter an, welchen ihm Freunde ausgemacht hatten. Allein zum Teil seine freisinnige politische, mit der französischen Revolution sympathisirende Tendenz, zum Teil aber auch ein gewisser, ihm von jeher eigner Hang zu Zerstreuungen und Ausschweifungen, welche ihn, wie zum Bauern so zum Beamten und Richter, ungeschickt machten, benahm ihm jede Aussicht auf eine Verbesserung seiner Lage. Er starb, von Armuth, Krankheit und Weltverachtung bedrängt, erst 37 Jahre alt im Jahre 1796.

Wie Cowper, so ist auch Burns von seinen Zeitgenossen und Späteren weit überschätzt worden. Man erklärte ihn für ein höchst bedeutendes Genie, welches, unter besseren Verhältnissen und bei geeigneter Anleitung den ersten Dichtern gleichgekommen wäre, während doch ein unbefangenes Auge in seinen Dichtungen sogleich bemerkt, dass nur die Natur und die Beschäftigung des Landmanns mit derselben das Gebiet war, für welches er ein, allerdings tiefes und inniges Verständniß, und einen hochpoetischen Ausdruck hatte. Wo er dagegen dasselbe verläßt, wo er der politischen Tendenz huldigt oder von dem gesellschaftlichen Leben angeregt wird, da bewegt er sich steif und unbeholfen, seine Originalität verschwindet und mit der Anschauungsweise der Kunstschule nimmt er auch deren conventionelle, bei ihm doppelt unwahre Ausdrucksweise an vom beißenden Boreus, von dem Phoebus, welcher den krystallen Strom ergötzt und den azurnen Himmel erfreut, und dergl. Innerhalb seiner Spähre aber und er hat Takt genug, sie nur selten zu verlassen ist er ein so vortrefflicher lyrischer Dichter, wie nur je einer gefunden werden dürfte, die volle Kraft und Naivität des alten Volkslied atmet in seinen Liedern, ein tiefes Verständnis für die Natur in ihrem Verhältnis zu der Unmittelbarkeit des ländlichen Lebens entfaltet sich dort, die wohlthuendste Liebe für den heimischen Boden erwärmt sie, und wo er sich von der bloßen Darstellung seiner Empfindungen zur Erzählung wendet, da tönt uns die ganze edle Einfachheit der alten Ballade entgegen, vermischt mit einem köstlichen Humor, wie wir ihn namentlich in den trefflichen Gedichten von Hans Gerstenkorn, John Barlycorn, und dem nächtlichen, von Gespenstern geplagten Effekt des ehrlichen Tom O´Shanter, finden. Wie in der Inspiration, so folgte Burns auch in der Form jenen alten, trefflichen Mustern, er wendet sich ganz von dem versteiften, heroischen Vers der Kunstschule ab und kehrt zu dem alten, vierfüssigen Jambus zurück, welchen er bald zweizeilig reimt, bald mit noch kürzeren Zeiten, in einfache Strophen zusammenstellt, oder er nimmt ganz die klangreiche Form der alten Ballade an.

Seine Gedichte sind durch mehrere, treffliche Übersetzung bei uns so bekannt und verbreitet, daß Mitteilungen aus denselben hier umgangen werden können.

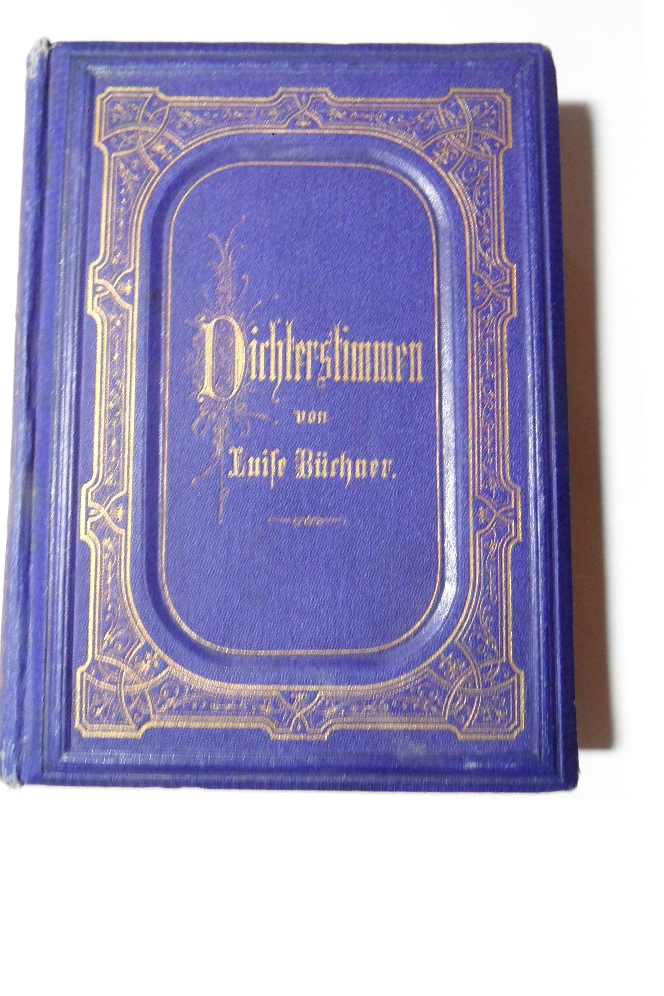

So weit also Alexander Büchner über den großen Schotten. 1859 veröffentlicht Alexanders Darmstädter Schwester Luise Büchner ihre Sammlung Dichterstimmen aus Heimath und Fremde. Für Frauen und Jungfrauen ausgewählt von Luise Büchner.

In der Titelei (und auch in den bibliografischen Daten aller Bibliotheken, die ich online geprüft habe) gänzlich unerwähnt bleibt der Herausgeber von immerhin annähernd fünzig Prozent dieser Texte. In meiner fünften Auflage auf Seite 307 (und bis zur letzten Seite 593) steht die Sammlung französische und englische Poesie die der Bruder Alexander mit einem kleinen Vorwort einleitet und herausgibt. Alexander widmet Robert Burns Platz für die Gedichte Wackre Armuth, Das Gänseblümchen, Am Ufer meines schönen Doon, Lauschend auf des Meeres Brausend, Lebewohl an Nancy, und Empfindsamkeit. Seine Texte werden mit einer eigenen Illustrationen eingeleitet. Selbst der große Beronger, den Alexander sehr geschätzt hat, ist nur mit fünf Gedichten hier vertreten. Lord Byron, dessen Child Harold Alexander übersetzt hat und über dessen Leben er die Erzählung Lord Byrons letzte Liebe 1862 veröffentlichte, ist allerdings sogar mit neun Gedichten vertreten. Leider bleiben bei allen Gedichten die Übersetzer unerwähnt.Vielleicht hat Alexander einige selbst übersetzt.

Wegen der besonderen Betonung von Burns Begabung zur Naturschilderung hier also

Robert Burns:

Das Gänseblümchen.

Du roth gesprenkelt Blümchen schwach,

Zu schlimmer Stund´ erschien ich, ach,

Trat in den Staub dich, Pflanze schlicht,

Und wenn ich wollt´,

Könnt´ ich dich doch erretten nicht,

Du Kleinod hold!

Ach! Es ist nicht dein Schwesterlein

Die Lerche, die dich läßt allein,

die in den Tau dich niederbiegt

Mit weicher Brust,

wenn auf zum Morgengruß sie fliegt

in heil´ger Lust

Kalt blies der scharfe eis´ge Nord

Auf deinen stillen Heimatort,

Doch freundlich tratest du ans Licht,

Trotz Sturm und Wind,

Fest hing am Vaterboden dicht

Sein zartes Kind.

Die Gartenblumen stolz und fein

Schließt hoch Gebüsch und Mauer ein,

Doch du, nur einsam hingestellt

Am Heckenrand,

Du schmückt das öde Stoppelfeld

Allein und unbekannt!

So in dein einfach Kleid gehüllt,

die Brust der Sonne nur enthüllt,

hobst du dein Haupt bescheidentlich

in schlichter Zier,

die Pflugschar reist vom Boden dich,

So liegst du hier!

Dies ist das Loos unschuldger Maid,

Der Blume stiller Ländlichkeit;

Der Liebe Einfalt sie betrügt

Und süßer Glaub´,

Bis ganz beschmutzt, gleich dir sie liegt

Tief in dem Staub.

Das ist des Schlichten Sängers Loos

Auf´s Lebens Meer geschleudert bloß,

Zu ungeschickt, um zu verstehen

Der Klugheit Wort,

Bis Wellen toben, Winde weh´n,

Sturm reißt ihn fort.

Dasselbe Loos der Gute litt

Der lang mit Not und Kummer stritt,

Getrennt von Stolz und List, bis wo

Das Elend winkt,

Und ird´schen Haltes baar, er so

Hin sterbend sinkt.

Selbst du, der klagt um´s Blümchen klein,

In kurzer Frist dies Loos ist dein;

Des Todes Pflugschar naht, sie zückt

Nach deiner Pracht;

Bald, von des Eisens Wucht erdrückt,

Sinkst du in Nacht!