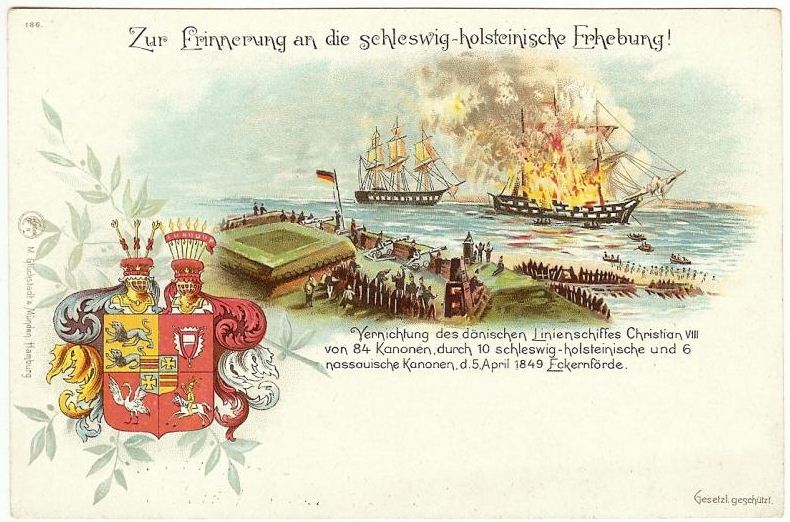

Postkarte zur Erinnerung an das große Ereignis

(gefunden bei http://www.mein-wilster.de/Postkarten/Schleswig-Holstein%20Erhebung%201848/)

Im gerade beendeten Herbsturlaub in Norddeutschland konnte ich einer Büchner-Anekdote nachgehen, die Alexander in seiner biographischen Skizze Der Dumme Bub Mein Bruder Wilhelm so schildert:

Nun war es endlich für Wilhelm Zeit, auch an seine persönliche Bequemlichkeit zu denken, nachdem er, wie er sagte, jahrelang in dem Dunst & Russ seiner Schornsteine und seiner Öfen herumgekrochen war. Er schuf sein ausgedehntes Gelände, insoweit es nicht von der Fabrik beansprucht wurde, zu einem reizenden Park um & erbaute in dessen Mitte ein mit allem erdenklichen Comfort ausgestattetes grosses Wohnhaus oder wie die Franzosen sagen würden, Château, dessen Veranda eine prachtvolle Aussicht auf die gegenüberliegende Bergstrasse, den Frankenstein und den Melibokus bietet. Der dumme Bub erwies sich hiermit auch als kunstgerechter Baumeister freilich ohne eine polytechnische Schule besucht zu haben. Als sich später sein einziger Sohn verheiratete, schuf der Vater auch eine geschmackvolle Villa für das junge Ehepaar. Vor den Gebäuden erhoben sich zwei gewaltige Flaggenstangen, die eine mit den hessischen Farben, weiss & rot die andere für das Deutsche schwarz-rot-gold welches seither durch schwarz-weiß-rot ersetzt worden ist. Unter allen feierlichen Gelegenheiten wurden diese Fahnen aufgezogen, wie z. B. am Tage, an welchem die Nachricht von dem Seesiege bei Eckernförde eintraf.

(Alexander Büchner: Mein Bruder Wilhelm Der dumme Bub. Nach dem handschriftlichen Original im Depositum Wilhelm Büchner herausgegeben und transkribiert von Peter Brunner. Mai 2010. Herausgegeben vom Magistrat der Stadt Pfungstadt.)

Wie so oft ist Alexander Büchner auch hier mindestens unpräzise: der Zusammenhang mit dem Bau der beiden Villen besteht überhaupt nur insofern, als es wohl schon 1849 vor der Blaufabrik, also bei der Frankensteiner Mühle, dem Herrenhaus, Fahnenmasten gab. Die Villa Büchner wurde ja erst 1864, das Schweizerhaus ca. 1875 errichtet.

Die Seeschlacht zu Pferde am 5. April 1849, einem Gründonnerstag, war eine Episode im Schleswig-Holsteinischen Krieg.

Dänischer Marine, die einen Angriff von See auf Eckernförde plante, stand eine deutsche Truppe zu Land gegenüber. Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha als Kommandeur befehligte u.a. nassauische Artillerie unter dem Hauptmann Julius Jungmann. Während sich die dänische Marine in der Bucht sammelte, gelang dem Kanonier Ludwig Theodor Preußer die artilleristische Meisterleitung, seine sechspfündige Kanone so auszurichten, dass sie eine Ankertrosse zwischen den beiden Segelschiffen Christian VIII und Gefion zerschoss. Manövrierunfähig trieben die Schiffe auf den Beschuss der Batterie zu. Die Christian VIII geriet in Brand und sank, die Gefion wurde erobert und später als Eckernförde in den Dienst der neuen Marine des Deutschen Bundes gestellt.

Das Denkmal zur Erinnerung an die Seeschlacht zu Pferde in der Eckernförder Bucht.

Dieser strategisch völlig unbedeutende Sieg wurde in Deutschland überall als Signal für die Verteidigungskraft eines geeinten Deutschlands interpretiert und gefeiert, in Pfungstadt eben durch das Hissen der beiden Flaggen vor der Blaufabrik. Die provisorische Schleswig-Holsteinische Regierung trat dem deutschen Verfassungsgebiet bei und ernannte ihren Präsidenten Wilhelm Beseler zum Statthalter der provisorischen Reichsregierung in Frankfurt. Im Juli 1849 trat dann Preußen über einen Sonderfrieden aus dem Krieg mit Dänemark aus, die Schleswig-Holsteiner blieben sich alleine überlassen. Im Londoner Protokoll vom 8. Mai 1852 wurde der Fortbestand der dänischen Herrschaft über die Herzogtümer garantiert. Unterzeichner waren Großbritannien, Frankreich, Russland, Preußen und Österreich.

Dankenswerterweise hat die Deutsche Marine mir für das Foto eines ihrer größten Schiffe,

die A 1411 Berlin, einen Einsatzgruppenversorger, vor Kimme und Korn der Denkmalkanone geschickt.

Mit dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864, dem sogenannten ersten deutschen Einigungskrieg, wurde die schleswig-holsteinische Frage erneut Gegenstand kriegerischer Auseinandersetzung mit der Folge, dass Dänemark die Herrschaft zugunsten Preußens und Österreichs verlor. Im zweiten deutschen Einheitskrieg nahm Preußen dann Österreich 1866/67 Holstein ab und besiegelte diesen Schritt mit der Gründung Schleswig-Holsteins im Jahr 1867.

Ohne Frage haben Wilhelm Büchner und seine Geschwister diese bedeutenden Ereignisse der deutschen Einigungsgeschichte mit großer Aufmerksamkeit und stets auf der Seite der deutschen Einheit verfolgt.

Luise Büchner schreibt in Deutsche Geschichte von 1815 1870. Zwanzig Vorträge, gehalten in dem Alice-Lyceum zu Darmstadt. (1875 bei Thomas in Leipzig erschienen):