Nach den erfolgreichen literarischen Kultur- und Freizeitführern Hessen (Süd/Mitte/Nord), herausgegeben vom Hessischen Rundfunk, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, dem ADAC und dem Hessischen Literaturrat (hier gibt es Informationen und Bezugsmöglichkeiten) erschien soeben der neue Führer LiteRadTouren – Radwandern im Literaturland Hessen. Hier der Pressetext:

Der romantische Rheingau, das malerische Lahntal, der nordhessische Märchenwald Hessens reizvolle Landschaften lassen sich bestens mit dem Fahrrad erkunden. Jetzt verbindet ein neuer Radreiseführer den Spaß am Radfahren mit kulturellem Genuss. Unter dem Stichwort LiteRadTouren Radwandern im Literaturland Hessen laden fünf

Themenrouten zum Erkunden hessischer Regionen ein. Den literarischen Radreiseführer gibt hr2-kultur in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und der Hessen Agentur gemeinsam mit dem ADAC Hessen-Thüringen heraus. Er ist kostenlos bei den ADAC Geschäftsstellen & Reisebüros in Hessen und beim Literaturland Hessen-Büro von hr2-kultur, Telefon: (069) 155-4960, erhältlich.

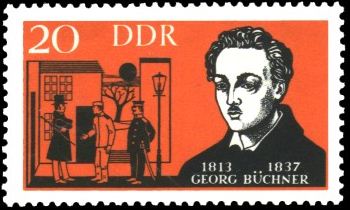

Die LiteRadTouren führen zu Wirkungsstätten, Dichterhäusern und literarischen Schauplätzen und folgen den Lebenswegen berühmter Autoren. Stationen sind unter anderem das Brentanohaus in Oestrich-Winkel, das Büchnerhaus in Riedstadt-Goddelau, das Lottehaus in Wetzlar und die Brüder-Grimm-Städte Hanau, Steinau an der Straße und Kassel.

Ob Genussradler oder sportlich unterwegs: Auf den gut beschilderten hessischen Radfernwegen und regionalen Routen ist für jeden etwas dabei. Ausführliche Streckenbeschreibungen, Karten und Höhenprofile erleichtern die Planung.

Die LiteRadTouren sind die Fortsetzung eines erfolgreichen Gemeinschaftsprojekts: Mit dem ADAC Hessen-Thüringen und in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat hr2-kultur bereits Kultur- und Freizeitführer für Nord-, Mittel- und Südhessen herausgegeben.

Das Literaturland Hessen wurde 2004 von hr2-kultur gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Hessischen Literaturrat e.V. mit dem Ziel gegründet, die Literaturgeschichte(n) des Bundeslandes erlebbar zu machen.

Hier gibt es weitere Informationen.

Nach der Pressekonferenz im Goddelauer Büchnerhaus radelten die Journalisten von einem literarischen Ort“ zum andern, teil bequem von Elektromotoren in den Fahrrädern unterstützt, zur Pfungstädter Villa Büchner. An dem neu restaurierten authentischen Ort der Büchners, für den zahlreiche Besuche aller Familienmitglieder dokumentiert sind, mündete eine Führung schließlich zur Belohnung“ am ausgedehnten Strudlbuffet.

Alexander Büchner schrieb von der Villa als dem petit chateau“ und lobte die Pfungstädter Sommerfrische, die er und sein Sohn häufig genossen. Alexander war schon 1849 Gast in Pfungstadt, lange bevor die Villa 1864 errichtet wurde. Er versteckte sich hier vor polizeilicher Verfolgung, bis er es am Pfingstmontag 1849 nicht mehr aushielt und sich ins Getümmel der sogenannten Reichsverfassungskampagne“ begab, wo er prompt verhaftet wurde.

Bei strahlender Sonne und mit gut gelaunten Gästen entstand eine ferne Ahnung von den wunderbaren Familienfesten, die die Büchners hier gefeiert haben.

Angelika Bierbaum (hr) und Florian Balke (FAZ) mit Sabine Gündisch (Mitte)

vom Restaurant Strud´l Stub´n vor dem „Strud´l -Buffet“