(Es) kann doch kein Zweifel darüber sein, dass Unmäßigkeit in Essen und Trinken sowie in den Lebensgenüssen überhaupt, zu allen Zeiten und bei allen Völkern eine Hauptursache für Krankheit und Lebensverkürzung gebildet hat, und das umgekehrte Mäßigkeit im Genießen eines der ersten und wichtigsten Erfordernisse gesunden und langen Lebens bildet. Freilich wusste schon Hippokrates so gut wie wir, dass es ebenso nachteilig ist, wenn man in den entgegengesetzten Fehler verfällt und seinen Körper unnatürlichen Kasteiungen unterwirft. Denn er schließt Nummer fünf der ersten Abteilung seiner unsterblichen Aphorismen, nachdem er sich wegwerfend über allzu große Enthaltsamkeit geäußert, mit den Worten: aus diesem Grunde kann eine allzu magere und ausgesuchte Diät gefährlichere Folgen haben, als eine etwas reichlichere. (Ludwig Büchner: Kaleidoskop. Skizzen und Aufsätze aus Natur und Menschenleben. 1901)

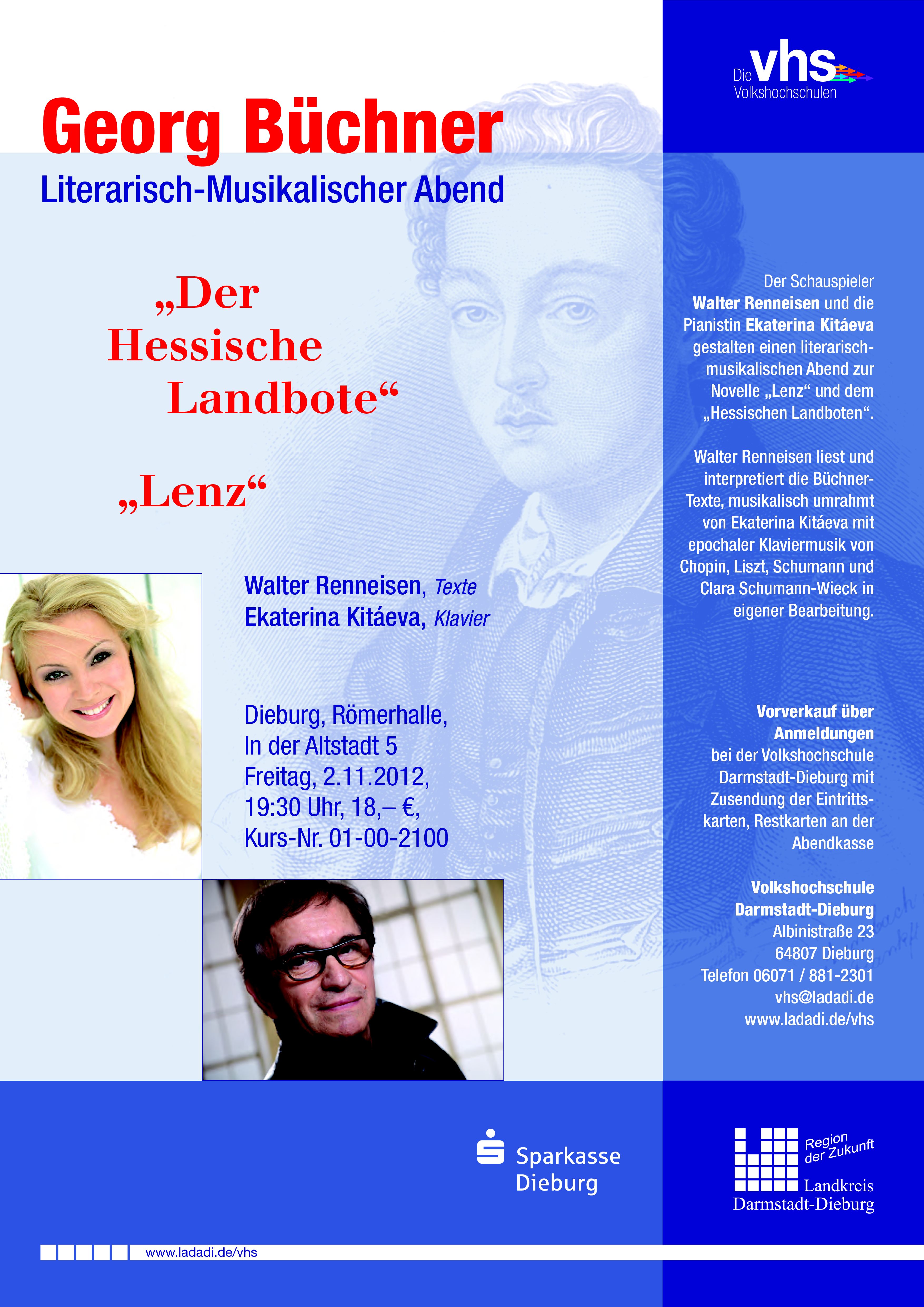

Ein Text, der sich gut als Motto für den schönen Abend geeignet hat, den die Luise-Büchner-Gesellschaft am Samstag in der Pfungstädter Villa Büchner veranstaltete.

Die Tischgesellschaft in der Villa – rechts vorn Hans-Willi Ohl, der die Musik beitrug

Nach Recherchen von Ute-Meißner-Ohl hat das Team des Strud’l Stub’n in der Villa ein viergängiges Menü serviert, das exakt in dieser Form auch vor 150 Jahren bei einer Büchnerschen Familienfeier hätte auf den Tisch kommen können.

Es gab:

-

Fischsuppe aus der Normandie

-

Böflamott

Pommes Duchesse

Häuptersalat mit Radieschen -

Holländische Käsespezialitäten und Feigensenf

-

Hessische Apfelweincreme

Apfelweincreme – unmittelbar vor dem Ende des Menus mit letzter Kraft fotografiert

Die Fischsuppe war als Reminiszenz an Georgs Forschung über die Barben und an Alexanders langjährigen Aufenthalt in der Normandie gewählt worden, das Böflamot (eingedeutscht für Boeuf a la mode) ist ein geschmorter Rinderbraten, zu dem als Anklang an fürstlichen Speisen Pommes Duchesse, also Kartoffelplätzchen und ein Kopfsalat, der als Häuptersalat manche Gäste an die rollenden Köpfe der Revolutionen erinnern wollte, gereicht wurde. Der holländische Käse rief die Erinnerung an die vielen Büchner-Verbindungen in die Niederlande wach: Wilhelm Büchners Frau Elisabeth, seine Kusine aus Gouda, war berühmt für ihre holländischen Frühstücke, und dass gelegentlich ein Rad Goudaer Käse in Pfungstadt angeliefert wurde, können wir uns gut vorstellen. Schließlich bot das Dessert die nötige Bodenhaftung: der südhessische Apfelwein gab dem Nachtisch eine angenehme, fruchtige Säure.

Hans-Willi Ohl sang und spielte die schönen Lieder aus der Zeit, und es ist kein Zufall, dass seine Auswahl mit Die Gedanken sind frei, In dem Turme saßen und dem Bürgerlied aus dem gleichen Schatz schöpfte, der auch die Büchner-Revue bereichert.

Hier erstmals im Blog eine kleine Audio-Datei:

Der Verfasser dieses Textes über Georg Büchner, die Barben und Fischsuppe:

Agnes Schmidt und Peter Brunner hatten eine bunte Mischung von Geschichten und Zitaten der Büchner-Geschwister zusammengestellt, die an dem Abend ganz präsent und gegenwärtig wurden: Georg Büchner, der die Reste der Barben, die er für seine Doktorarbeit in Straßburg sezierte, sicher aufgegessen hat; Alexander, der an der Kanalküste in Frankreich mit der Küche seiner neuen Heimat vertraut wurde; Luise Büchner, die über die Soldatenverpflegung im Lazarett schrieb (jedenfalls 1870 in Darmstadt war die offenbar reichlich und wohlschmeckend gelegentlich spendete der Großherzog ein Reh), Elisabeth Büchner, die als Hausherrin der Villa stets für gefüllte Teller sorgte und nicht zuletzt Dr. Ludwig Büchner, dessen publizistische Tätigkeit immer wieder auf Fragen der Ernährung, des Nährstoffgehaltes von Nahrung, scharlatanische Ernährungsempfehlungen und die von ihm abgelehnte Naturheilkunde zu sprechen kommt.

Der Grauburgunder und der St. Laurent von der Bergsträsser Winzergenossenschaft, die das Essen begleiteten, waren ebenfalls mit Sorgfalt ausgewählt und wurden auch Mitte des 19. Jahrhunderts getrunken der Grauburgunder schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts, der St. Laurent war ausgerechnet von einem Elsässer Vinologen namens Oberlin als eigene Sorte des Elsass beschrieben und kurz darauf in Deutschland angebaut worden. Im Darmstädter Weinberg der Familie Büchner allerdings, der sich hinter dem Büchnerschen Haus in der Grafenstrasse befand, stand wahrscheinlich kein sortenreiner Wein man pflanzte und kelterte meist sogenannten gemischten Satz aus verschiedenen Sorten, die zusammen im Weinberg standen. Das hatte den Vorteil, dass Ausfälle einer Sorte nicht zum Totalverlust der Ernte führte.

Nach einer großen Tafel in bürgerlichen Gesellschaften war es früher üblich, dass man sich vom Speisesaal in den Salon begab, um am Kamin zu einem guten Cognac eine Zigarre zu rauchen. Auf diese gelebte Authentizität mussten die Gäste leider verzichten, natürlich herrscht in der Villa heute strengstes Rauchverbot. Glücklichweise musste aber auch der andere Teil bürgerlicher Realität nicht nacherlebt werden: Abräumen und Spülen hat diesmals das freundliche Restaurant-Personal übernommen.

Nachtrag vom 26.11.: Frau Bergstedt hat es auch gefallen, schreibt sie heute im DARMSTÄDTER ECHO