Ludwig Büchner, der unermüdliche Volksaufklärer, hat sich häufig und deutlich zum Thema Naturheilkunde geäußert. Wir dürfen nicht vergessen, dass er seit 1855 ständig und regelmäßig als Arzt praktizierte, also sicher häufig Patientengespräche über moderne Heilmethoden geführt hat. Befreundete Ärzte haben mir versichert, dass die Verlockung scheinbar natürlicher Heilmethoden bis heute ungebrochen ist – vielleicht kann Ihnen ja Büchners Argumentation heute noch hilfreich sein.

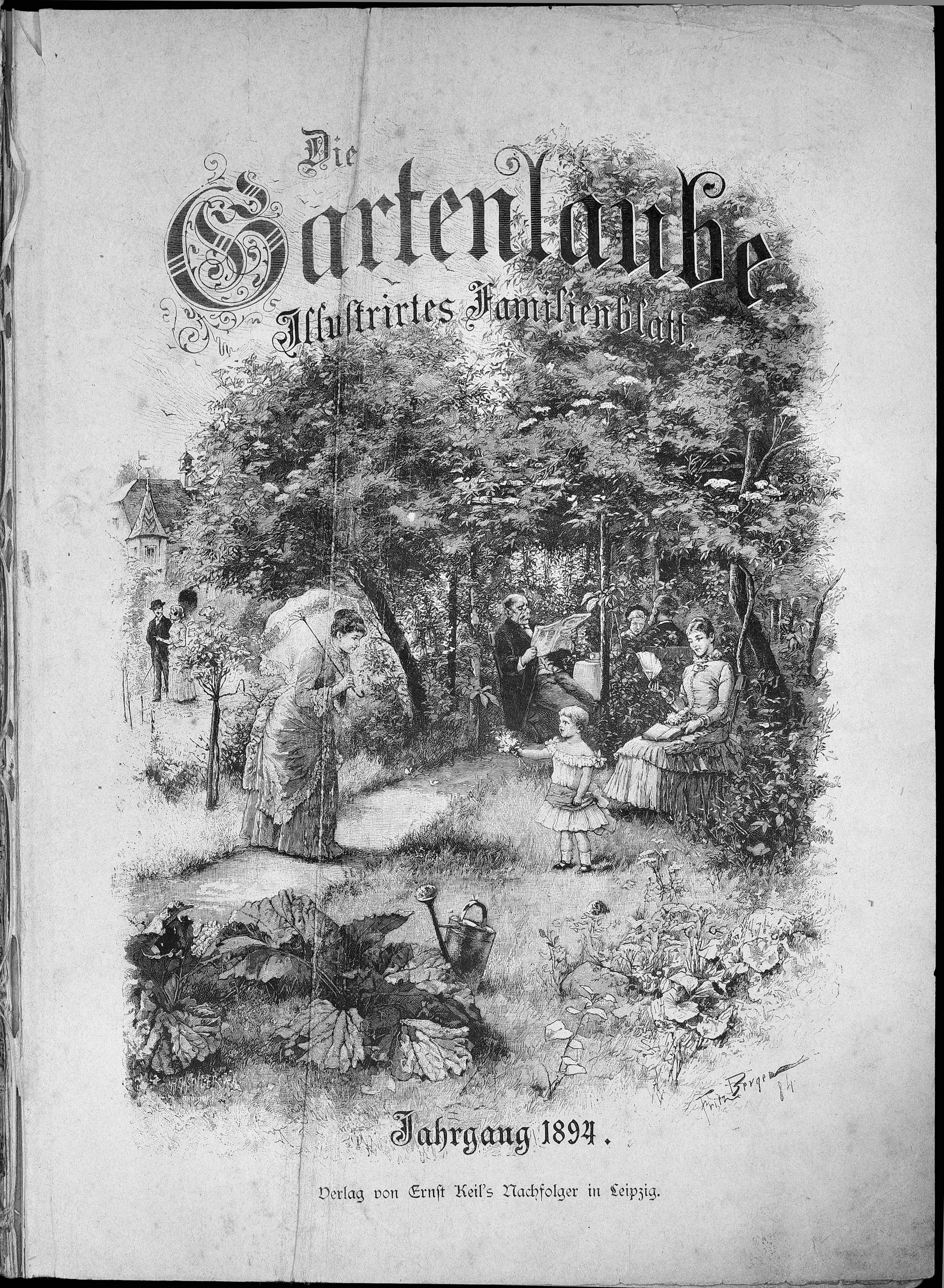

In dem hier folgenden Gartenlaube-Aufsatz ist seine Haltung im letzten Lebensjahrzehnt gut zusammengefasst, in Erwägung der Ungeduld unserer Leser auch diesmal wieder deutlich gekürzt. Hier findet sich aber auch der vollständige Text.

Der Sinnspruch auf Ludwig Büchners Grab auf dem Darmstädter Alten Friedhof

Natur und Kunst beim Arzte.

Von Professor Dr. L. Büchner.

(Veröffentlicht in Die Gartenlaube 1893, S. 686/687)

Wenn es nach den Lobreden ginge, so müsste alles, was die medizinische Wissenschaft seit Jahrtausenden unter Mühen und Opfern aller Art zu Tage gebracht hat, gestrichen und die ganze Kunst des Heilens der Krankheiten von vorne an neu gelernt werden. … Was kann aber derjenige von der Natur wissen, der sie nicht gründlich studiert hat? … Die Naturheilkünstler hoffen alles von der Allmacht des kalten Wassers, weil sie dasselbe für ein Naturprodukt handeln, sie denken aber nicht daran, dass die Arzneien, welche sie mit so grimmigen Hass verfolgen, ebenfalls entweder selbst Naturprodukte oder aus solchen hergestellt sind.

Haben ja doch wir Menschen selbst uns nach und nach im Laufe langer Zeiten und zahlloser Geschlechter aus rohen, schmutzigen Wilden langsam und mühselig zu der Stufe des zivilisierten Menschen emporgearbeitet und sind auf diese Weise zu ganz anderen und anders gearteten Wesen geworden, als diejenigen waren, welche ursprünglich aus den Händen der Natur hervorgegangen sind! Daher haben wir auch unsere Lebensgewohnheiten und Lebensbedürfnisse ganz anders einzurichten als der rohe Naturmensch.

Wir sind nicht rückwärts, sondern vorwärts geschritten und müssen auf diesem Wege immer weiter schreiten, wenn wir nicht unserer eigentlichen Bestimmung auf Erden untreu werden wollen. Wenn daher die so genannte Naturheilkunde behauptet, dass sie den eigentlichen Fortschritt bedeute, während die wissenschaftliche Medizin konservativ und reaktionär sei, so liegt darin ebenso viele Falschheit wie ungerechtfertigte Überhebung. Ihre Anhänger berauben sich willkürlich und ohne jeden vernünftigen Grund einer großen Menge von erprobten Hilfsmitteln der medizinischen Kunst, während sie selbst mit der Dürftigkeit und Einförmigkeit ihres Heilapparates in den Augen des gebildeten Arztes ein therapeutisches Jammerbild darbietet.

Der traditionelle Arzt sucht die Natur nicht zu übermeistern oder zu zwingen, weil er weiß, dass sie sich nicht zwingen lässt, sondern er sucht sie einfach in ihren Heilbestrebungen zu stützen, zu lenken und zu leiten oder da, wo er dieses nicht vermag, den Kranken sein Leiden möglichst zu erleichtern. Ein wirklicher Gegensatz zwischen Naturarzt und Berufsarzt, oder, um es ganz allgemein auszudrücken, zwischen Natur und Kunst in ärztlicher Beziehung besteht daher gar nicht. Jeder Berufsarzt ist zugleich Naturarzt, und jeder Naturarzt sollte zugleich wissenschaftlich gebildeter Berufsarzt sein. Wer einem wissenschaftlich nicht gebildeten Laien oder Pfuscher, wie es deren leider jetzt so viele gibt, das kostbare Gut seiner Gesundheit anvertraut, wird es in der Regel nur zu seinem eigenen Schaden tun. Und wer mit nackten Füßen im nassen Gras oder in Schnee und Eis umherläuft, wird von Glück sagen können, wenn er ohne Erkältung oder sonstigen Schaden davonkommt. Die Natur hat die Tiere mit Pelz und Federn versehen, um sie gegen die Unbilden des Klimas und der Witterung zu schützen. Dem Menschen hat sie seinen Verstand gegeben, welcher ihn lehrt, Nützliches und Schädliches zu unterscheiden und mithilfe der Kunst in Klimaten und unter Verhältnissen auszudauern, welche ihm sonst durch die Ungunst der Natur verschlossen bleiben müssten. Wer sich nicht fügen und lieber wie ein Wilder leben will, begebe sich nach jenen tropischen Gegenden, in denen einstmals die Wiege des Menschengeschlechts gestanden haben mag, und lasse dort seinen natürlichen oder urgeschichtlichen Neigungen die Zügel schießen. Ob er sich dabei glücklicher oder wohler fühlen wird als im Schoße der Zivilisation und künstlich geregelter Lebensumstände, mag er an sich selbst erfahren!